« Je ne viendrai jamais en France, à part pour rencontrer mes tortionnaires et leur demander des comptes. » Peu bavard, et réservé, mon grand-père, Ahmed Lahmar dit El Bachir accepte de se confier à moi. C’est un homme dont l’histoire reste entourée de mystères. L’entretien se déroule sur Messenger, au gré du réseau. Pas de Wi-Fi chez lui en Algérie. Il vit aujourd’hui modestement avec sa famille dans son village kabyle qu’il n’a jamais quitté. A 87 ans, il est l’un de ces chibanis qui trouvent toujours une occupation. Bien que peu démonstratif, l’effort est le langage principal de son amour pour les autres.

Ahmed Lahmar dit El Bachir, 87 ans.

J’apprends qu’il naît en 1935 dans une famille très pauvre du village montagneux du Hammam Guergour en petite Kabylie dans l’Est Algérien. Un village traversé par la rivière de l’Oued Bou Selam, située à l’Est de la Vallée de la Soummam, dans l’actuelle wilaya de Sétif. Enfant, il quitte l’école après deux ou trois ans d’apprentissage suite au décès de son père et devient le chef de famille. Dès son jeune âge, il s’occupe de sa mère et de ses trois sœurs en travaillant en tant que maçon pour subvenir à leurs besoins.

El Bachir s’engage à 17 ans au P.P.A, Parti du Peuple Algérien, « comme tout le monde à l’époque ». Quand la guerre avec la France éclate, il entre au FLN, Front de Libération Nationale, à 21 ans. Prêt à donner sa vie sur le front, les responsables FLN lui refusent le combat physique en raison de sa charge familiale. El Bachir intègre les moussabilin (auxiliaires) et s’occupe de la protection des moudjahidin (combattants), des renseignements, mais aussi du ravitaillement, de récolte d’argent ainsi que d’autres missions annexes. « Chaque nuit un groupe assurait la protection des moudjahidin, la transmission et donnait l’alerte si besoin. On se plaçait le plus loin possible. » Mais surtout, c’est dans sa maison faite de presque rien, construite tout en haut d’une montagne que transitent les moudjahidin qui rejoignent le maquis. Ils se réunissent, se nourrissent, et partent au combat.

« Grâce aux moudjahidin, les jours précédents, on a eu l’information que l’indépendance allait arriver », indique El Bachir. Cependant, malgré la liesse populaire, l’Algérien témoigne de la crainte quant à la réaction des Pieds-noirs.

« Le jour J, nous n’avions pas les moyens d’organiser de repas de célébration, mais nous sommes partis du Hammam Guergour (Wilaya de Setif) pour rejoindre Bougâa, (anciennement Lafayette) où se tenait un plus grand rassemblement. Chacun s’est déplacé selon sa situation. Certains partaient sur leur âne, il y avait quelques camions et puis d’autres, comme moi, ont marché 7 kilomètres à pied. Il y avait beaucoup d’hommes et quelques familles. On s’est réunis sur des places, et des lieux que les colons avaient l’habitude de fréquenter. En face des occupants, on criait « Tahia Al Djazaïr », se souvient-il.

Sous la colonisation, nous n’avions pas le droit à la parole, seulement le droit d’obéir.

Né dans la misère, El Bachir n’a eu d’autre choix que de s’activer pour survivre et faire vivre sa famille. « Nous mangions ce que nous plantions, et nous avions une vache qui nous donnait du lait. Il n’y avait ni travail, ni usine, ni quoi que ce soit. Je n’ai jamais travaillé volontairement pour l’occupant. Je sais que d’autres Algériens ont travaillé chez des colons et sans jamais être rémunérés, ou alors par un simple morceau de pain après un dur labeur. » Depuis son plus jeune âge, l’homme rêve d’un monde plus juste. « Sous la colonisation, nous n’avions pas le droit à la parole, seulement le droit d’obéir. Je me suis engagé pour combattre les injustices. J’ai lutté pour la liberté du peuple, de la religion et du pays. »

En plus du dénuement, du manque d’infrastructure et de la faim, les villageois vivent sous la pression permanente, le harcèlement, le pillage des biens et du patrimoine archéologique. Ils se confrontent à différentes formes de violences. « Une fois, pour le Ramadan, j’ai pu acheter un kilo de viande (ndlr: chose rare à l’époque pour nombre de villageois), les militaires français l’ont empoisonné avec du guez (liquide de la lampe à pétrole). »

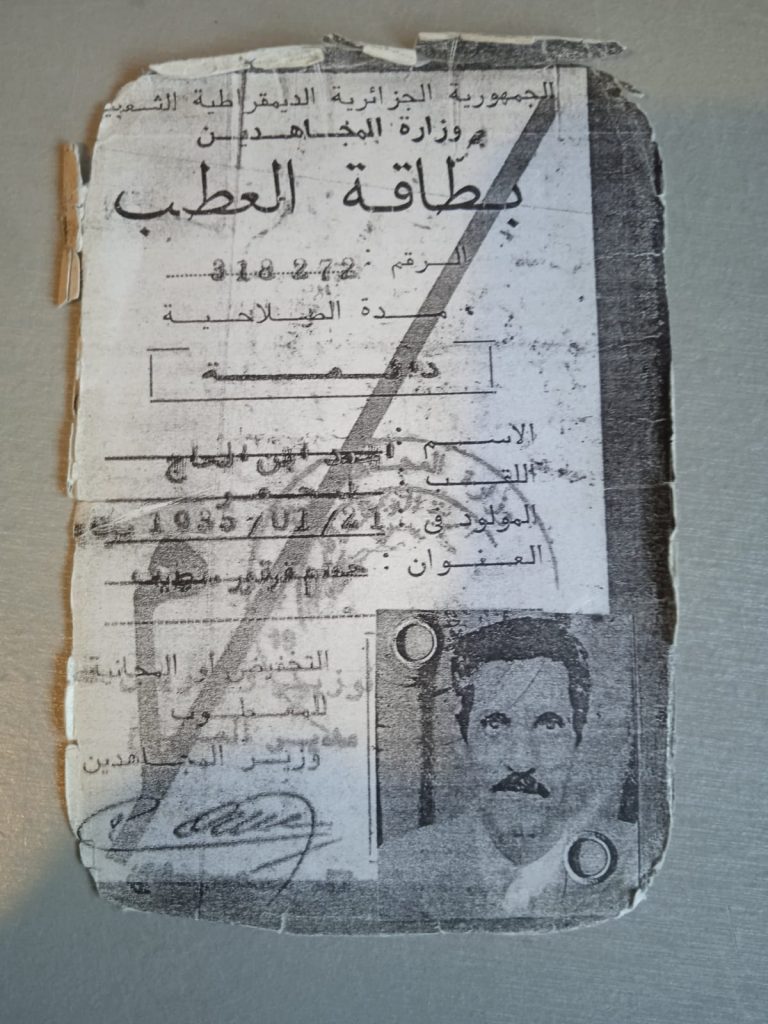

La carte de Moudjahid (guerrier de la résistance) d’Ahmed Lahmar.

Dans son récit, la mort est omniprésente. Un jour l’aviation coloniale atterrit si près de sa maison que la force des ailes de l’hélicoptère disperse le toit de fortune du foyer. Sous les décombres de la maison, son fils Hadj, âgé d’un an et demi, a perdu la vie. Il cite également son cousin Mahmoud Lahmar, révolutionnaire dénoncé et tué. « Je suis arrivé le premier devant son corps. Les militaires français m’ont dit: tu as deux heures pour l’enterrer sinon quand on revient on t’enterre avec lui. » La disparition des corps et des preuves était une habitude assez répandue de l’armée coloniale.

Quand on lui pose la question de la vie quotidienne, El Bachir répond simplement « nous n’avions pas le droit de vivre ». « Comment célébrer les événements politiques heureux dans un tel cadre de vie ? Soit les mariages étaient organisés en secret, tout comme les rituels mortuaires, soit il fallait une autorisation pour se marier ou se réunir pour le mort. Même pour aller moudre le grain au moulin, il fallait un laissez-passer. Cela leur permettait de contrôler et de compter en même temps », ajoute El Bachir.

Nous étions 85 dans la même cellule. On était si serrés que j’ai dormi en position assise sur les toilettes pendant un mois.

Comme beaucoup d’Algériens, Ahmed Lahmar, utilise un surnom, une pratique très courante. El Bachir signifie le porteur de bonne nouvelle ou le messager en arabe. Drôle de coïncidence pour un moussabil. Quelqu’un le dénonce en rapportant aux militaires français qu’un certain « Bachir », se trouve dans ce village. Le douar est encerclé deux fois par l’armée pour retrouver le fameux Bachir, jusqu’à ce que les militaires du 4ème régiment des dragons découvrent son véritable prénom.

Des images d’archives de la région retrouvées par la famille Lahmar.

« En 1957, je me souviens qu’ils ont débarqué dans la maison pour faire une descente de plus. Mais cette fois, ils ont encerclé notre domicile. On était sous surveillance intensive durant deux mois. Des fois, ils entraient à l’intérieur brutalement en mettant tout sans dessus dessous. La tension était telle qu’un jour ils ont enfermé la famille dans une pièce. Ma mère a dû calmer le veau, car s’il faisait du bruit, ou s’ il y avait une moindre perturbation, cela pouvait être considéré comme une alerte qui se finirait en bain de sang. »

Puis, une journée de 1958, tandis qu’il maçonnait, des soldats français l’embarquent avec d’autres personnes. Sans aucune justification. « Lors de l’interrogatoire, ils m’ont battu. » Puis il y a eu la torture, il cite « l’eau », « la chaise », et « l’electricité ». Sujet délicat, il ne s’attarde pas sur les détails durant notre discussion. El Bachir garde le silence durant la torture, et c’est en sortant de la pièce qu’il comprend qu’il a été trahi une nouvelle fois.

A la suite de l’interrogatoire, il est placé dans une cellule du camp de triage et de transit du PC La Fayette à Bougâa. Dans ce camp, les prisonniers sont renvoyés ailleurs ou restent enfermés pour une durée indéterminée. « On était si serrés que j’ai dormi en position assise sur les toilettes pendant un mois jusqu’à ce qu’une place se libère dans une autre cellule ». Dans cet entassement de corps, les conditions sont très difficiles, d’autant plus qu’il leur est interdit d’utiliser les toilettes. Les responsables trient les prisonniers en les envoyant ailleurs, ou en exploitant leur compétence par le travail forcé.

Seule ma mère s’occupait des enfants. Il était rare qu’elle reçoive de l’aide car tout le monde était dans la même situation.

Au moment de son incarcération, c’est le colonel De Sevelinge qui dirige les 4ème régiment de dragons. Il est connu dans la région pour sa responsabilité des évènements tragiques de mars 1958 à Bougâa. Une semaine de raid, de massacre et de viol sur la population indigène. De nombreux tortionnaires se sont succédés dans cette région. El Bachir ne connaît que des surnoms : un certain colonel Bousibsib, en référence à une sorte de cigare qu’il fumait très souvent et le capitaine Ak’hal (noir), en raison de sa peau foncée, qui maîtrisait un peu le dialecte algérien.

Toute la journée, de nombreux prisonniers algériens se voient exploités par les forces coloniales.

Dans le camp, les détenus sont voués au travail forcé selon leurs compétences. Ainsi El Bachir construit des « chalets » du matin au soir. Il est régulièrement violenté. « Le plus clément des Français me lançait des bouteilles d’alcool pendant ma pause pour me blesser, mais j’étais vif en ce temps-là, il ne m’a jamais touché. » La nuit il dort avec d’autres prisonniers dans une sorte de baraquement précaire avec une tôle en zinc, un enfer durant l’été et une véritable épreuve lors des hivers rigoureux algériens. La main-d’œuvre exploitée sans limite coûte peu cher à l’administration. « Les militaires cuisinaient et faisaient cuire des pommes de terre. On buvait cette eau aussi blanche que le lait avec un peu de sel, et on mangeait un quart d’un pain chacun. »

Aucune permission de sortie n’est possible. Aucune date de sortie n’est donnée. Sa famille lui envoie du tabac à chiquer quelques fois. « Seule ma mère s’occupait des enfants. Il était rare qu’elle reçoive de l’aide car tout le monde était dans la même situation. » Personne ne saura comment elle et ses filles auront réellement vécu en son absence.

Relâché comme il a été emprisonné : sans raisons

En 1959, et après 18 mois d’incarcération il est relâché sans explication. Il réintègre son groupe révolutionnaire. Le FLN distribue également aux familles des denrées alimentaires. Une partie des rations est cuisinée par les habitants à destination des combattants. Son épouse Aïchouche, décédée, et d’autres femmes de son village et d’Algérie ont elles aussi participé à la lutte indépendantiste aussi de cette manière.

Durant le cessez-le-feu de 1962, les agents et responsables du FLN visitent la population. El Bachir a la mission d’accompagner le célèbre commandant Si H’mimi depuis Ouled Ayad jusqu’au Hammam Guergour. L’armée coloniale a eu vent de son arrivée. El Bachir qui monte la garde devant la porte témoigne : « malgré le cessez-le-feu les militaires français, armés, ont cerné la maison où se trouvait Si H’mimi, puis le village et les moudjahidin, armés, les ont encerclés. On s’est retrouvé dans cette tension pendant trois heures. Puis les Français sont partis en disant soit-disant qu’ils étaient simplement venus voir. » Puis peu de temps après, le cinq juillet arrive, et enfin la paix pour quelques temps.

« Le jour de l’indépendance, on a fêté ça. Il y avait de la joie. » C’est la seule fois que le mot joie fera surface durant cette discussion inédite avec mon grand-père Ahmed Lahmar. Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, El Bachir a enfin pu mettre des mots sur les images qu’il avait en tête, et moi une raison sur les silences de nombre d’Algériens et d’Algériennes sur cette histoire aussi singulière que collective.

Amina Lahmar