Quand j’étais en étude de lettres à la fac, alors qu’on étudiait un énième auteur « classique » de poésie ou de roman, je me souviens de mon prof qui nous avait réveillés avec cette phrase :

« La grande Littérature, vous savez, celle que vous étudiez à la fac et que je vous fais analyser. Elle est grande uniquement parce qu’elle a su écraser les autres petites littératures. Quand elle se sent puissante, elle joue à fond le rapport de force. Elle dit ‘les autres formes littéraires c’est de la mauvaise littérature, les chansons populaires c’est de la merde ; le théâtre populaire ça aliène le peuple ; les pauvres sont juste des animaux qui rient grassement devant des spectacles pas drôles et chantent des chansons à l’eau de rose, à écouter des vieilles histoires pleines de supercheries et de grosses ficelles narratives. NOUS on fait de la grande Littérature, mais le peuple est trop sauvage et con pour le comprendre’.

Mais dans le même temps, dès qu’elle se sent un peu faible, qu’elle peut plus écraser les autres littératures et formes d’art populaire, elle fait autrement : elle vient tout voler. Combien de poètes ont volé des chansons populaires, des rythmes et des rimes qui n’appartenaient à personne, mais qui désormais se trouvaient publiées avec un nom, un titre et une maison d’édition prestigieuse ? La Littérature c’est un grand jeu de voleurs. Et c’est pas forcément grave. Ça dépend de qui a le droit de voler et comment le jeu est joué. Si on vole dans les règles de l’art alors on a un prix littéraire parfois. Sinon on peut aller en prison ! »

Pourquoi on commencerait un article sur 77, de Marin Fouqué, comme ça ?

Car il y a plusieurs moyens, en littérature, dans un roman, de parler avec la langue et les thèmes de la culture populaire. On peut tout voler, en esthétisant tellement ce qu’on a volé, en maquillant tout, que ça passe. Certains peuvent même, par exemple au XXIe siècle en France, dire que le rap, c’est comme de la poésie et de la littérature, après avoir craché sur cette musique dessus pendant 30 ans. Comme ça, tout à coup, si le rap c’est comme de la littérature… alors les écrivains peuvent dire que la littérature qu’ils font, c’est comme du rap. Et que donc d’un coup, ils peuvent tout voler au rap, aller puiser dedans pour y trouver le rythme, la langue, les codes, pour en faire de la littérature.

Comme si le rap donnait son énergie au roman

Piller cette musique, y prendre ce qu’on adore, faire rentrer tout ceci dans les codes littéraires, avec juste la vulgarité autorisée, juste le petit frisson de la banlieue. Les punchlines, mais sans le vécu derrière. Sans jamais avoir respecté fondamentalement cette musique, sans comprendre que comparer rap et littérature c’est déjà enterrer le rap, c’est déjà le tuer, tuer ses propres codes et plaquer sur lui un schéma tellement puissant et vieux qu’il sera toujours perdant. Et que finalement c’est même paternaliste : il faudrait comparer le rap à quelque chose car il ne se suffirait pas à lui-même.

- « Les contrats sur la gueule, marave, bédave, pilo, schmitt, shtar, c’est le grand Kevin qui me les a appris. Le grand Kevin, il connaît plein d’expressions et de mots nouveaux, parce qu’il va en cours près des cités, là où ils inventent plein de trucs pour la langue française. » p.41

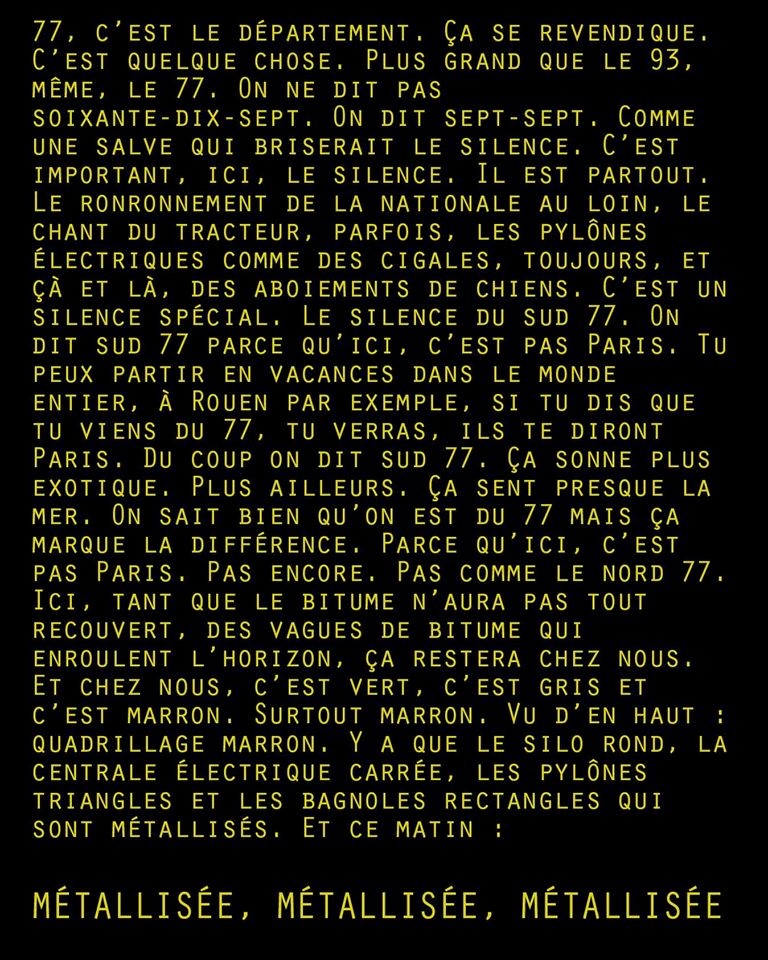

Crédit : Compte Facebook / Marin Fouqué

Mais il est aussi possible de trouver une autre voie. C’est là qu’intervient Marin Fouqué. Il est aussi possible de juste parler cette langue du rap, car on l’a intégrée en étant petit et que peut-être qu’on ne sait pas exactement parler dans une autre langue, ou en tout cas organiser son écriture autrement que par ce rythme-là. Pour Marin Fouqué dans 77 (un roman avec un nom de département. Et avec le numéro. Sept-Sept. Comme dans le rap), on a presque l’impression, sans jamais en parler frontalement, que c’est le rap français et son rythme qui donnent son énergie au roman. Quand Fouqué écrit, il n’esthétise pas ce qu’il raconte des galériens. Il peut décrire comment il se roule un joint, le shit qui colle et qui bulle (« jusqu’au dernier gramme »), c’est juste… normal.

- « Ce 77 MITRAILETTE illuminait nos faces dans l’abri. Ça claquait. Comme une punch’ de rap. Comme une salve belle. Fixe le temps comme une fusillade. On était chez nous, vraiment chez nous, détenteurs de cet abri dans le sud 77. » p.182

Ni vrai banlieusard, ni vrai campagnard, ou les deux en même temps, le pochon dans la chaussette, la capuche, les TN trouées, mais le tracteur qui ne passe pas loin aussi, et le béton qui n’est pas encore là à 100 %. Une ligne de car qui va vers la grande ville. C’est ça le roman de Fouqué, dans ce 77, où les mecs « poussent un peu de travers » (Booba, « Ma définition »).

- « Parce qu’ici, c’est pas Paris. Pas encore. Pas comme le nord 77. Ici tant que le bitume n’aura pas tout recouvert, des vagues de bitume qui enroulent l’horizon, ça restera chez nous. » p.11

Et ça marche fort. L’un des rares romans donc sur lequel on peut écouter du rap sans que ça sonne faux, sans que ça sorte du rythme, mais plutôt pour que ça s’ajoute et même que ça s’augmente.

Des vécus un peu différents, entre les banlieusards de Meaux ou de Melun, ceux du rap, et les campagnards de l’abribus, juste connectés par une ligne de car. Un bus scolaire que le narrateur, un matin, ne prend pas, pour rester sous l’abribus : le roman s’ouvre ainsi. Il ne monte pas dans le bus ce matin, et donc il pense, tout seul avec son shit et sa capuche, il cogite sur le 77, ses souvenirs, ses rencontres, sa vie de garçon, rythmé du passage des voitures de couleurs différentes. Voilà le roman, des moments de vie et des souvenirs, amorcés et terminés par des voitures qui passent devant l’abribus et qui ramènent le narrateur à la réalité à chaque fois.

Un « galérien » qui se souvient de sa vie avec ses anciens potes, le Traître qui n’était pas encore un traître, la fille Novembre, et puis la grande rencontre de Kévin. Qui représentent à eux trois une partie du 77, pas forcément fiers ni conscients de le faire, mais bien obligés de représenter en même temps, car on représente d’où l’on vient, qu’on aime d’où on vient ou pas. Comme les rappeurs qui parlent du 92, 93 ou du 94 : juste un attachement à un territoire, et donc aux rapports sociaux qui s’y déroulent. Ça donne un roman qui se lit vite, fluide, avec un style et une langue de maintenant, sans en faire un spectacle exotique.

Différents codes mêlés au service de l’oeuvre

Un premier roman sur le temps qu’on perd, sur le rythme, sur le rap et sur la musique en fait, et la recherche du rythme pour y comprendre les masculinités et la virilité. Un roman sur les relations entre hommes, sur comment les masculinités se développent, parfois comme des carcans contradictoires avec des corps en construction, sur le fait « d’avoir un corps de lâche » ou non, « d’être une victime » ou non, de se battre avec les autres pour se faire respecter, tomber amoureux d’autres garçons sans jamais même le savoir ou le dire. Être de « vrais mecs » bien hétéros, pas être des « fiottes », mais quand même se masturber ensemble…

« Ça se passe comment les rapports entre hommes, ici ? Ça doit pas être évident. Vous vous cherchez, ça se voit, mais est-ce que vous vous trouvez ? Et puis elle m’a parlé d’un type avec un nom de place publique, Genet je crois, même qu’il venait d’un milieu de durs lui aussi, de soi-disant vrais mecs, et que lui il aimait les mecs, les vrais, les durs, qu’il les aimait vraiment, elle insistait sur ce point. » p.198

Avant d’être romancier, Marin Fouqué a été poète sur scène et rappeur. Et son premier roman reprend, sans voler, élégamment, discrètement et avec respect, beaucoup d’éléments du rap : pas pour surfer sur le succès du rap et donner à sa littérature un côté hype. Mais l’introspection, la langue, le rythme, le vécu, les contradictions et injonctions dans la construction de sa propre masculinité : tous ces éléments s’accordent parfaitement à beaucoup de chansons de rap, comme à PNL récemment, d’ailleurs remerciés « pour la poésie » en fin de roman dans les remerciements. Des références conscientes ou inconscientes à des monuments de la culture rap, PNL, La Haine, Lunatic et Booba. Fouqué devient l’écrivain de l’idée de « la Parisienne » du roman : « c’est fascinant ici, il y a de quoi écrire, des choses violentes surtout, les choses entre les hommes. » Tout en rythme.

- « NOIRE. Retenir souffle. Ecouter chaque froissement. Chaleur haleine. Sentir sa peau. Battre les veines. Thorax un kick. » p.212

Wassily CARPENTIER

77, Marin Fouqué, éd. Actes Sud, août 2019, 224 pages, 19€