Contexte : Après l’évacuation de plus de 400 personnes du squat Unibéton à l’Île-Saint-Denis, en avril dernier, un bâtiment à Rosny-sous-Bois est désormais occupé par des personnes sans-logis et pour la majorité sans papiers.

Faute de “mises à l’abri”, les personnes qui ont investi les lieux sont pour la plupart d’anciens d’Unibéton.

Date : 3 juin 2023

Lieu : Rosny-sous-Bois

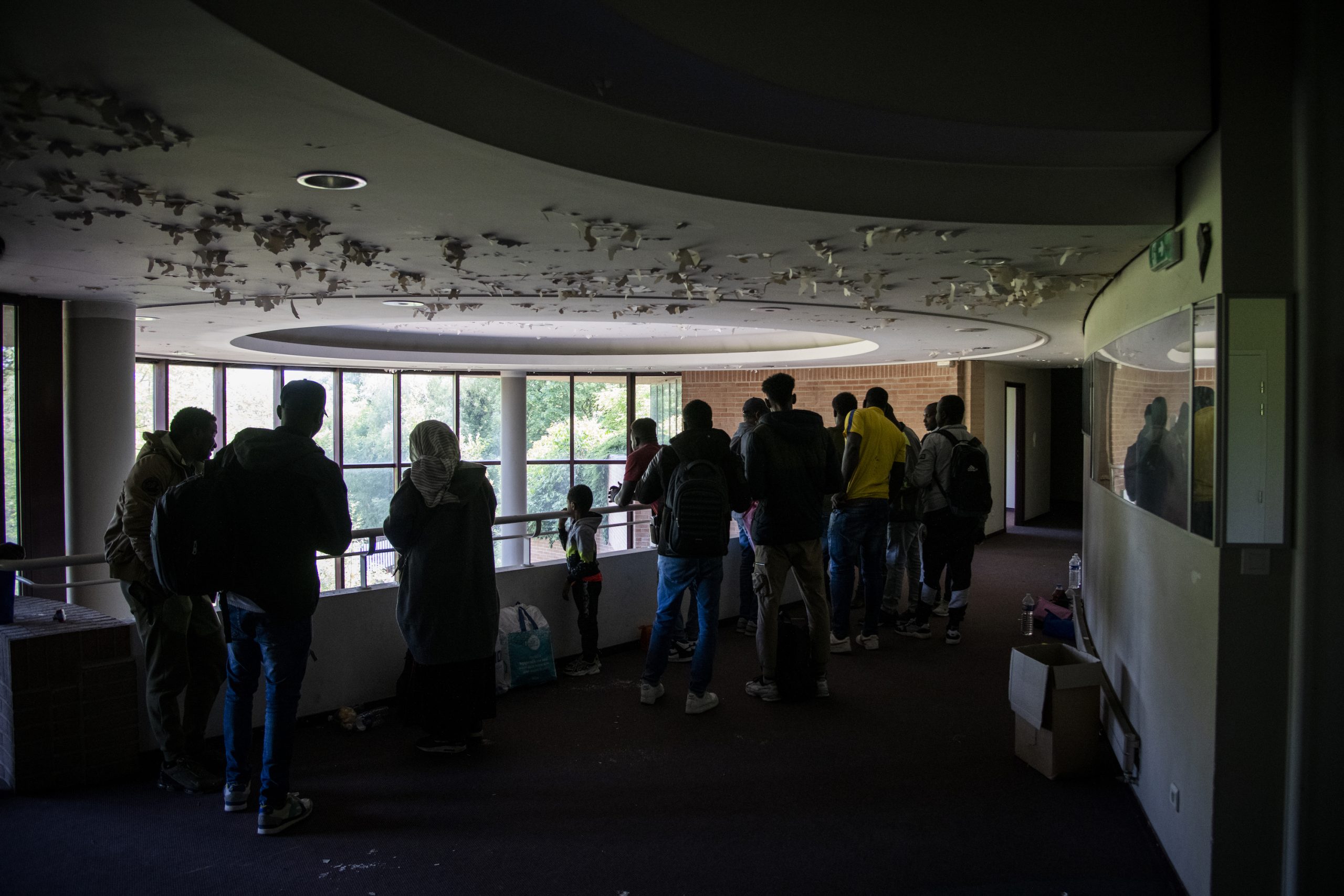

Il y a certainement bien longtemps, ici, que les bouleaux n’avaient pas fait pleurer. Tout autour des anciens locaux du CNIR-Bison Futé, nichés au fond d’une petite impasse dans le centre de Rosny-sous-Bois, la nature semble avoir repris ses droits. Il y a encore quelques années, plusieurs centaines d’agents gouvernementaux fourmillaient chaque jour dans ses dédales de couloirs circulaires. Depuis leur départ du “PC” de Rosny en 2016, la façade en briques rouges, enveloppée par une végétation dense et sauvage, est à peine visible depuis la route.

Les choses auraient dû en rester là encore un an, le temps requis pour transformer l’édifice en résidence sociale. Puis finalement, l’urgence en a décidé autrement. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin, une trentaine d’hommes et femmes sans domicile, pour la plupart originaires d’Afrique subsaharienne, sont venus investir les lieux, épaulés par une poignée de militants autonomes.

Au petit matin, les nouveaux habitants découvrent leur nouveau domicile à la lumière du jour. « C’est quand même super bien, ici », s’enthousiasme Salah. Comme une majorité des personnes présentes sur place, il a connu les locaux insalubres et surchargés du squat Unibéton de l’Île-Saint-Denis, où il vivait auprès de quelque 300 autres exilés avant d’en être délogé le 26 mars dernier.

« Ici, tout est propre. » Hormis quelques écailles aux murs, l’édifice offre en effet, faute de mieux, un habitat plus que décent : 2 200 m2 de bureaux, couloirs et salles de réunions répartis sur deux étages. Dans une note d’intention, l’agence d’architecture chargée de sa rénovation souligne elle-même le bon état général de l’édifice.

Aux étages, une petite quarantaine de pièces a déjà été transformée en chambres, numérotées au feutre de 1 à 38. Dans le hall d’entrée, un petit déjeuner sommaire, composé de jus de fruits et de paquets de pain tranché, a été entreposé sur l’ancien comptoir d’accueil. Tapissée de moquette, une ancienne salle de réunion fait désormais office de mosquée.

« Environ 28 personnes sur 30 prient, ici », précise Salah, en pleine exploration des locaux. La porte de sa “chambre” à lui, encore vide, est marquée du prénom d’un autre habitant, mais qu’importe : pour le moment, on bricole encore. Elle offre par ailleurs une vue dégagée sur le fort de Rosny voisin, que l’on entrevoit à travers les persiennes et les barbelés.

48 heures pour tenir ?

Les nouveaux résidents ont un objectif : tenir 48 heures. Le fameux “délai de flagrance”*, durant lequel les squatteurs pourrait être légalement délogés par les forces de l’ordre. Passé ce délai, le contentieux passerait entre les mains des autorités juridiques, leur accordant un large sursis. « L’un des plus grands fantasmes juridiques*. C’est une rumeur extrêmement solide, à la fois dans les milieux squat que policiers », commente Me. Matteo Bonaglia, avocat au barreau de Paris, qui précise qu’il ne repose pourtant « sur aucune disposition légale ».

Alors depuis le petit matin, une poignée de militants fait le guet, armée de fruits et bouteilles d’eau, déterminée à faire pression sur les agents de police qui tenteraient de déloger les habitants par la force. Un peu avant 10 heures, c’est au tour du Kangoo de Médecins du Monde d’entrer en scène. À son bord, quatre membres de l’ONG, dont un médecin et un interprète, tous habitués des squats et maraudes. « Comme souvent dans les squats, les personnes ont tous la même pathologie. Là, ils ont mal à la tête. Le stress et la fatigue, certainement », commentera à l’issue de quelques consultations Jean, le médecin.

Aïssata a récupéré une boîte de Doliprane, et n’attend plus que la migraine passe. Arrivée seule du Tchad il y a quelques mois, elle vivait jusqu’à présent dans un foyer en Île-de-France, une période sur laquelle elle ne souhaite pas s’épancher. « Ce n’était juste pas agréable du tout », résume-t-elle. Elle n’a pas encore de chambre attribuée, mais bon espoir pour l’avenir.

Au Tchad, la jeune femme, trilingue, travaillait dans les télécommunications. Lorsqu’elle aura déposé sa demande d’asile, elle se mettra en quête d’un emploi qu’elle espère bien décrocher avant de célébrer ses 31 ans, au mois d’octobre. « Si je pouvais, je travaillerais déjà dès maintenant », dit-elle. Ses collègues lui manquent et la solitude lui pèse. Seule au milieu du hall d’entrée, elle laisse couler une larme le long de sa joue, qui achève sa course dans un sourire. « C’est juste un peu difficile. »

L’un de ses compatriotes, Abdu, est un “ancien” d’Unibéton. Depuis l’expulsion du 26 mars, il vivait dans la rue. « On nous a d’abord emmenés dans une espèce de hangar, puis on est partis », raconte-t-il. C’est dire si les toits de l’ancien CNIR, plus encore que ses couloirs vacants, sont une bouffée d’air frais. « Je suis, mais vraiment, trop content », se réjouit-il. S’il vient d’obtenir l’asile en France, il sait que le chemin sera encore long avant de pouvoir prétendre à une vie normale.

« Il faut maintenant trouver un travail, et ensuite un appartement. » Alors en attendant, il songe à la logistique. « Le samedi ou le dimanche, ce sera le ménage des étages, prévoit-il. La vie à plusieurs, c’est tout à fait possible, il faut simplement s’organiser. Se respecter les uns les autres, et respecter les lieux. »

Yaya a de son côté tout prévu pour éviter l’expulsion. Dès son arrivée sur place le 30 mai, il dit avoir souscrit à un abonnement téléphonique et une assurance habitation, afin d’être domicilié rue Camélinat. Le tout réglé en ligne, avec sa carte bancaire personnelle. « Ça apporte la preuve qu’on vit ici. Maintenant, on espère pouvoir payer pour l’eau et l’électricité », dit-il avant de déployer la pancarte du club de football qu’il a fondé à Paris, Emi Koussi, du nom d’un volcan tchadien. Plus loin, d’autres font la sieste au soleil sous la danse des pollens.

On en oublierait presque, bercé par la quiétude printanière, que le geste est aussi politique. Il suffit pour s’en convaincre de pousser la porte du portail, et faire face au bâtiment. “UN TOIT, C’EST UN DROIT”, peut-on lire en lettres capitales sur la banderole.

Julie Déléant et Nnoman

*Cette rumeur autour du “délai de flagrance” peut s’expliquer par le fait qu’avant 2015, en cas d’infraction de domicile (et non pas d’occupation sans droit ni titre, autrement dit de squat), les fonctionnaires de police pouvaient intervenir sous la forme de l’enquête de flagrance uniquement dans les 36 à 48h qui suivaient la commission du délit. Autre explication possible, les “squatteurs” sont en droit d’exciper la protection afférente à ce qui est devenu leur domicile à l’expiration d’une occupation continue de 48 heures.

Néanmoins, l’article 411-1 du code des procédures civiles d’exécution est très clair sur le sujet : aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une décision de l’autorité judiciaire préalable. Une réalité qui appartiendra bientôt au passé, puisque la loi Kasbarian dite “anti squat”, adoptée en 2e lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale, prévoit de transformer l’occupation sans droit ni titre en infraction pénale. Elle offrira ainsi une base légale à des pratiques policières qui étaient jusqu’à présent illégales, à savoir l’interpellation sur place des intéressés et la restitution du bien au propriétaire le temps de la garde à vue.