Dimanche 3 mai, Gare de l’Est. La file s’allonge au pied de la Maison de l’Architecture, où les Restos du Cœur effectuent leur quatrième distribution alimentaire de la semaine. « On a écoulé 400 repas en 30 minutes, commente une bénévole. Nous avons limité à un seul passage mais malgré ça, notre stock part plus vite. » Ce n’est plus une révélation, les gens ont faim. Le mardi précédent, les 250 repas chauds et 70 barquettes proposées par l’association Solidarité Migrants Wilson ont toutes trouvé preneur.

Pauline, la co-fondatrice de l’Assiette Migrante, cuisine trois jours par semaine à l’Accueil Goutte d’Or pour quelques centaines de personnes. L’Autre Cantine a servi durant le confinement 300 repas par jour à Nantes. Médecins du Monde a identifié sur le territoire toulousain plus de 27 squats rassemblant plus de 1 000 personnes et 13 bidonvilles abritant plus de 700 personnes, des chiffres « corroborés par les associations assurant la distribution alimentaire ». À Calais et Grande-Synthe, 1 500 personnes vivent encore dans des campements insalubres.

Partout en France, les prémisses d’une crise alimentaire se font sentir. L’épidémie de coronavirus a contraint de nombreuses personnes déjà sur le fil à se tourner vers les associations d’ordinaire réservées aux « grands précaires » pour subvenir à leurs besoins vitaux, sans que rien n’indique s’ils quitteront leurs rangs lorsque l’épidémie reculera. De quoi donner le tournis à des acteurs sociaux pas toujours en mesure de répondre à la demande et des frissons aux médecins, qui s’inquiètent déjà de la répercussion de la crise alimentaire sur l’engorgement des urgences si une seconde vague venait à se déclarer.

La question du recours aux soins a également aggravé le lien entre précarité et mauvaise santé. Car si environ un tiers des Français a déjà renoncé à se soigner au cours de l’année 2018 pour des raisons essentiellement financières, chez les « grands précaires » le recours à une médecine symptomatique, voire une médecine « d’urgence », est encore plus répandu.

Traiter les causes en profondeur

La corrélation entre précarité et mauvaise santé est depuis longtemps reconnue par toutes les institutions médicales majeures. Elle explique en partie l’écart important de la prévalence des maladies chroniques (cancers, hépatites, maladies cardio-vasculaires, diabète…) et des troubles anxieux chez les personnes issues de milieux populaires, des comorbidités qui prédisposent à des formes plus sévères d’infection au Covid-19.

Dans un contexte pandémique, les conséquences sanitaires des inégalités socio-économiques se répercutent sur l’ensemble de la population : comment espérer contenir un virus qui se propage de manière exponentielle avec des estimations à trois personnes contaminées par porteur, lorsque que toute une frange de la population est isolée des radars ?

« C’est très simple. Dans le cas de l’épidémie du Covid-19, si on ne prend pas en charge l’amélioration de l’accès aux soins des plus précaires ils resteront sujets à la maladie, ils vont en souffrir, parfois en mourir et créer des foyers d’infections qui reviendront menacer tout le monde, résume Jean-Francois Corty, médecin et ancien directeur des opérations internationales de Médecins du Monde. De la même manière, si nous parvenons à réguler l’épidémie en France mais que par ailleurs dans des pays à faibles ressources elle reste active ailleurs, elle reviendra. D’où l’intérêt de faire en sorte que les populations précaires soient aussi prises en charge. »

C’est également ce que démontre l’épidémiologiste britannique Richard Wilkinson, peu cité durant cette crise, dans un ouvrage co-écrit en 2019 avec Kate Pickett : d’une part, les disparités socio-économiques ont un impact sanitaire sur la société et d’autre part, plus l’écart de santé entre des populations d’une même société est important, plus la santé du pays sera mauvaise.

Une épine dans le pied de la santé publique

Dans les faits, les inégalités sociales préexistantes ont bien exposé ces derniers mois des centaines de milliers de personnes vivant dans la rue, des squats, hébergements d’urgence, foyers de travailleurs ou campements de fortune à des situations d’extrême vulnérabilité face au virus. Pour « les milliers de personnes » qui erraient encore dans les rues alors que le pic de l’épidémie n’était pas atteint, à l’impossibilité de respecter l’impératif de confinement se sont superposés des obstacles conséquentiels du sans-abrisme : les points d’eau, indispensables pour respecter les mesures d’hygiène, ont manqué dans plusieurs grandes villes de France où plusieurs fontaines publiques et bains-douches ont été fermés.

« Les pouvoirs publics se sont mobilisés mais comme ce besoin préexistait depuis longtemps, on est resté sur certaines zones loin des standards internationaux et cela a généré des attroupements », explique Nathalie Godard de Médecins du Monde. De nombreuses associations se sont également inquiétées d’une mauvaise circulation des consignes de protection chez les publics les plus précaires. « Au début, les gens étaient globalement mal informés, certains ne savent pas lire ou ne parlent pas français, il a donc fallu rappeler ce qu’est le virus, comment respecter les gestes barrières… », explique Juna de L’Autre Cantine, à Nantes.

Une longue file d’attente devant les Restos du Coeur à la gare de l’Est / (C) Julie Déléant, BB

Difficile également de faire respecter les consignes dans les hébergements d’urgence (type gymnases et hôtels) ou les foyers de travailleurs migrants où se posent quotidiennement les problèmes de la surpopulation, du partage des espaces communs ou d’accès à l’hygiène insuffisant. Dans les centres de rétention administrative (CRA), par lesquels transitent les personnes en situation irrégulière dans l’attente de leur expulsion du sol français, 166 personnes étaient encore enfermées fin avril. Des « retenus » à Rouen, Lille, Vincennes, du Mesnil-Amelot et de Lyon, contactés par téléphone, parlent de « douches qui ne coulent pas », de « sanitaires bouchés », ou d’un « même thermomètre dans la bouche de tout le monde ».

Les masques ? « À qui voulez-vous qu’on les demande ? On n’a rien, nous souffle-t-on. Un savon minuscule, pas de shampoing, on est même parfois obligé de récupérer les claquettes de douches des personnes qui ont été libérées. » Les agents de la police aux frontières (PAF), responsables des CRA, n’ont pas été mieux lotis, la faute à une répartition des protections sanitaires très sporadique sur le territoire. « Au Mesnil, les policiers ne portent ni gants ni masques », s’étonnait courant avril Pascal Troadec, maire-adjoint de Grigny (91) au retour d’une visite dans le CRA francilien. Sur les 1 900 personnes encore retenues au début de la pandémie, dont la majorité a été libérée, très peu ont été testées.

Les classes populaires ont-elles été plus touchées que les autres par le virus ? Il est à ce jour impossible de le déterminer. « Notre système de surveillance actuel ne permet pas d’avoir de données épidémiologiques sur les populations les plus vulnérables ni même d’avoir simplement une idée de la distribution sociale de l’épidémie », reconnaît Santé Publique France. Les données relatives à la profession et la catégorie socioprofessionnelle ne seront recueillies « que plus tardivement, via un chaînage avec les données d’état civil de l’Insee », explique Grégoire Rey, président du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (épiDc) de l’Inserm.

Pouvoir confronter ces données dès le début de la crise aurait permis de mieux informer les politiques publiques, « mais nous avons compris dès le départ que ce serait impossible », indique Michelle Kelly-Irving, épidémiologiste chargée de recherche à l’Inserm. « Avec ce qui remontait des ARS vers Santé Publique France, il était à peine possible de croiser les données selon le sexe, l’âge et le département. » En revanche, on sait grâce à un rapport de la DRESS que la France est le pays où les inégalités sociales de mortalité et de santé sont les plus élevées en Europe occidentale : l’espérance de vie d’un cadre était de 47 ans en 2002 contre quarante et un ans pour un ouvrier.

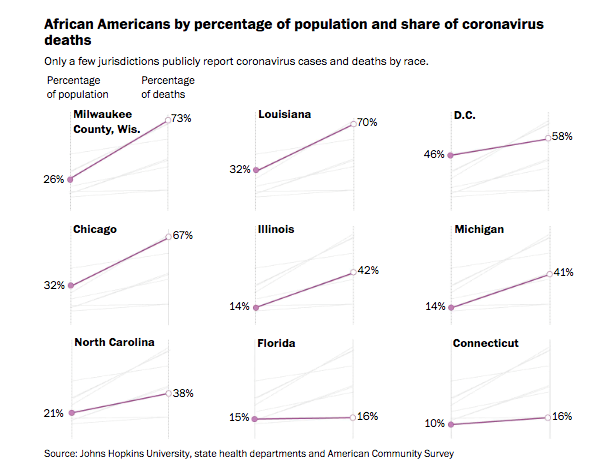

L’épisode Covid-19 l’a souligné, les systèmes de santé qui génèrent le plus d’inégalités les ont accentuées sans pour autant permettre de maîtriser la propagation du virus : c’est le cas aux États-Unis où ainsi que le souligne l’épidémiologiste Grace A. Noppert « pauvreté et origine ethnique des individus vont souvent de pair », et où la communauté afro-américaine est très sévèrement frappée par l’épidémie de Covid-19. En France, c’est le département de métropole le plus pauvre, la Seine-Saint-Denis, qui a enregistré le plus de décès en mars 2020, avec un bond du taux de surmortalité de plus de 130 % entre le 1er mars et le 27 avril par rapport à la même période en 2019.

En 2017 déjà, une enquête de Santé Publique France s’alarmait d’une augmentation des cas de tuberculose de 45% en deux ans pour les sans-domicile en Île-de-France, avec des taux de déclarations records en Seine-Saint-Denis « en raison de la concentration plus élevée de groupes de population à risque et des conditions de vie souvent plus difficiles pour les populations connues de ce département ». « L’hypothèse d’un lien fort avec la précarité incite à intégrer ces dispositifs de dépistage dans une stratégie globale et renforcée de promotion de la santé des groupes sociaux les plus exposés », concluait alors l’étude.

En bas de la courbe, le pourcentage d’Afro-américains dans la population générale de l’État, en haut, le pourcentage de nombre de décès au sein de la communauté noire. En Louisiane, 70% des morts du Covid-19 sont des Afro-Américains, qui représentent moins d’un tiers de la population.

À l’inverse, à l’étranger certaines pratiques ou décisions à fort impact social ont permis d’observer des effets bénéfiques sur la santé publique. Au Portugal, le gouvernement d’Antonio Costa a décidé de régulariser temporairement tous les immigrés. Ces derniers ont dès lors bénéficié du même accès aux soins de santé et aux allocations que les ressortissants portugais. Grâce à cette mesure, corollaire d’une gestion précoce de la crise sanitaire, le Portugal n’a jamais atteint la limite de ses capacités d’accueil des patients (situées pourtant bien en deçà de la plupart des pays européens) dans les établissements de santé et déplore « seulement » 1 218 morts du Covid-19 au 18 mai, soit 23 fois moins de décès qu’en France, qui compte seulement sept fois plus d’habitants.

Le député écolo et fondateur de l’Institut de l’économie circulaire François-Michel Lambert, né à La Havane, confronte à la stratégie française le modèle cubain. « Là-bas, on a les moyens de soigner donc on prévient. En deux semaines, 28 000 étudiants médecins ont rencontré neuf des onze millions de Cubains pour savoir quel était leur situation sanitaire face au coronavirus. » Aujourd’hui, la situation est « à peu près » maitrisée dans le pays, avec moins de quatre-vingt cas mortels. Les taux de décès estimés excèdent à peine les 4% dans les deux pays, quand en France ils avoisinent les 15%.

L’un des textes fondamentaux concernant la santé publique, la charte d’Ottawa, rédigée dans en 1986, insiste pourtant sur l’importance d’une correspondance forte entre politique sociale et santé publique, en faisant reposer l’accès à la santé sur une liste de prérequis comme l’accès au logement, l’éducation, l’alimentation ou encore une base de revenus suffisante. Ce postulat est repris dans la charte de Jakarta de 1997, puis dans la charte de Bangkok adoptée par l’OMS en 2005.

« Ces chartes considèrent que l’accès aux soins est un droit fondamental qui repose sur les droits essentiels des individus, analyse Jean-François Corty, médecin. En ce sens, la lutte contre les inégalités est une exigence de santé publique. C’est avec un état social fort, où les politiques publiques sont solidaires et font participer les soignants, les associations de malades et la société civile dans une concertation démocratique que l’on construira des systèmes qui sont plus robustes pour faire face à des catastrophes comme celles qu’on vit aujourd’hui. »

En ce sens, la réponse du gouvernement français ne pouvait être qu’insuffisante : l’enveloppe de 65 millions d’euros a certes permis de prolonger de la trêve hivernale, de débloquer des places en hébergements d’urgence ou encore de soutenir l’aide alimentaire, en somme de limiter l’impact de la crise sanitaire sur les inégalités sociales de santé, mais pas d’armer le pays contre celles qui préexistaient et auxquelles il doit aujourd’hui faire face.

« Si nous avions pu être en mesure de croiser les données issues de nos systèmes de santé avec celles de l’INSEE, on aurait pu décrire plus tôt ce qui se passait, constater qu’il y avait plus ou moins de mortalité ici ou là, réfléchir à comment agir », précise Michelle Kelly-Irving, également co-directrice de l’Institut Fédératif d’Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS) avec Jean-Charles Basson, politiste de l’Université de Toulouse.

« L’État est très largement impuissant dans ces situations, ajoute ce dernier. Il n’y a qu’à voir le retard avec lequel l’ARS s’est proposé d’aider les acteurs associatifs. Pour des raisons de bureaucratie, de retard, d’incapacité de réagir auprès de certains publics, une grande partie des acteurs publics traditionnels ont été défaillants. Le coût prochain à payer risque d’être très important. »

Les chercheurs ont besoin d’aide (et de données)

À Toulouse, le CHU, le CCAS local, la Croix-Rouge Française, Médecins du Monde et le centre de lutte anti-tuberculeux de l’hôpital Joseph Ducuing ont mis en place dès le 27 mars 2020 un dispositif sanitaire de prise en charge des personnes en situation de précarité. « La valeur ajoutée, c’est la mobilisation de plusieurs compétences complémentaires nécessaire si l’on veut prendre en charge correctement ce type de public, explique le Dr. Karine Pariente, qui en est à l’initiative. Elle nous a également permis d’avoir un pool de personnes plus important et de tourner sur des plages horaires plus larges, donc de monter en puissance lorsque nous en avons eu besoin. »

Au total, grâce à une astreinte téléphonique ouverte sept jours sur sept et les équipes mobiles sur le terrain, 250 personnes à la rue ou dans des lieux identifiés au préalable ont été testées. Trente places ont été mobilisées pour les cas positifs (un peu plus de 15% des personnes dépistées) dans un centre d’hébergement spécialisé géré par la Croix-Rouge, les autres ont été suivies par les équipes mobiles. Début mai, une seconde équipe de binômes a été déployée par Médecins du Monde afin d’accentuer l’accompagnement sur le terrain.

« Les gens, même lorsqu’ils présentent des symptômes, ont parfois peur de se déplacer jusqu’au centre de dépistage, explique Karine Pariente. Cela nous a permis de suivre davantage de personnes testées positives et de mieux contrôler les foyers épidémiques. » Pour le moment, aucune étude permettant d’évaluer l’impact du dispositif n’a été menée par l’hôpital.

« Nous pourrions envisager avec les données que nous recensons lorsque nous testons (la date de naissance, la langue parlée, le lieu de résidence, les éventuels traitements en cours, maladies chroniques et le pays d’origine) de croiser les taux de mortalités avec des indicateurs de précarités », concède Karine Pariente, qui nuance aussitôt : « mais ça impliquerait de mieux définir ce qu’est la précarité ». Plusieurs chercheurs, dans une tribune publiée récemment dans Libération, expliquent quant à eux que les études sont freinées par « le manque de données sociales dans les dossiers médicaux ou les bases médico-administratives ».

Un foyer de travailleurs migrants à Aubervilliers

Après des années de statu quo, le vent pourrait bien être en train de tourner. L’ARS Île-de-France a passé il y a quelques semaines une commande urgente auprès de l’Observatoire Régional de Santé afin d’étudier « les disparités locales de certains facteurs de risques et de fragilité potentiels » durant la crise du Covid-19. L’INED a lancé le projet SAPRIS, une enquête pluridisciplinaire qui appréhende les enjeux épidémiologiques et sociaux de la pandémie, et le projet COCOVI pour mesurer les écarts de situation avant et pendant le confinement entre des ménages issus de différents milieux, une démarche similaire aux travaux de l’INSEE.

Nous sommes loin du considérable effort de fusion des bases de données entrepris par l’Office for National Statistics, qui permet désormais au Royaume-Uni d’observer les taux de mortalités par profession et ethnicité, mais c’est un début. « Ce sont de très belles initiatives mais il faut aller plus loin, prévient Michelle Kelly-Irving. Si on veut vraiment réduire les inégalités sociales de santé, il faut pouvoir les mesurer. Les données existent, il faut désormais permettre aux chercheurs de les croiser sur une échelle nationale. C’est un acte politique fort mais qui est nécessaire pour comprendre comment la santé est construite socialement et bâtir une santé publique équitable. » Pour qu’enfin, la France matérialise ce que Tocqueville appelait en elle « la passion de l’égalité ».

Julie DELEANT

Crédit photo : JD / Bondy Blog